나는 60년 가까이 법률학공부∙강의∙집필을 해왔다. 지금도 이론공부∙판례연구∙집필을 계속 하고 있다. 과거와 확실히

달라진 점은 법을 거시적으로 바라다 볼 수 있는 안목이 생겼고, 법을 해석∙적용하고, 집행하는 경우 넓게는 담당자들의 세계관∙인생관에 영향을 받는다든가, 좁게는

법에 대한 가치관에 좌우된다는 점을 생각하게 되었다. 나와 같이 80이

다 되도록 세상을 살아온 사람의 가치관 등이 젊은이의 가치관과 같을 수는 없다. 나도 젊을 때의 생각과

지금의, 생각이 많이 다른 점을 부인하지 않는다. 그러나

법률에 대한 “기술적 전문지식”이 아닌 인생의 경험 내지

가치관의 차이에서 왔다고 보는 경우를 듣고 보는 경우는 많은 생각을 하게 된다.

내가 60년 초 법학과 3학년 때의 일이다. 70세가 넘은 친족 할아버지가 형사재판을 받는 중 법정모욕죄로 징역 8개월을

언도 받고, 법정 구속되었다는 소식이었다. 그 할아버지는

나의 고향 제주도의 함덕에 살고 있었고, 몇 마리의 말을 키우고 있었다. 사건내용을 요약하면 제주도에는 방목(放牧) 관습이 있어 말을 중산간 목초지에 수일간을 놓아 먹이고 있었는데 외지에서 제주에 온 사람이 수일간 말이 산간을

헤매는 것을 보고, 주인이 잃어버렸다고 말석(말고삐)으로 묶어 간수하고 있었는데 30여일 즈음 지나 할아버지는 그 말을

다른 곳으로 옮겨 갔고, 말을 돌보던 사람은 비용의 지급 없이 말을 가져간 것을 괘씸히 생각하여 절도로

고소한 것이었다.

재판과정에서

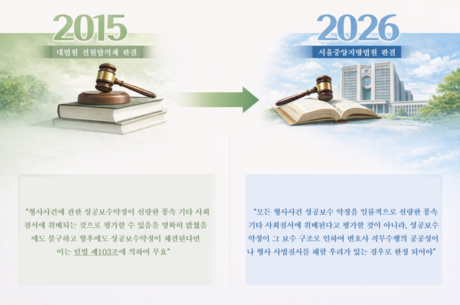

그 할아버지는 모종의 질문에 대하여 판사가 제주의 관습법의 내용을 모르고 있는 무식자라고 발언한 것이 “법정모욕죄”로 의율되었던 것이다. 내가 알기로는 소∙말의 방목은 그 당시 제주의

“관습”이었다. 그

당시 항소는 광주의 고등법원에 하게 되어있어 오가는 경비도 들게 되었다. 그런데 어떤 사람은 항소하려면

변호사를 사야 한다고 하였는데 그 점을 나와 의논하게 됐다. 나의 판단으로는 “법정모욕죄”는 사실 판단이나 법 해석의 문제가 아니라, 재판관과 피고인의 감정 싸움이라는 생각이 들어 비용이 드는 변호사 선임을 포기시키고, 선배 변호사를 찾아가 지도를 받아 내가 “항소장”을 작성하여 광주고법에 제출하였다.

내가

그 할아버지에게 부탁한 것은 혹시 소환하여 신문하더라도 “절대 판사의 감정”을 건드리는 말을 하지 말 것을 당부하였다. 담당 항소심 판사는 50세가 다 된 분이었고, 법정모욕죄도 절도죄도 모두 무죄 판결이 났다. 내가 항소장에서 10여인의 노인으로부터 “관습법 견해”를 증인 대신 제출한 것이 주요하지 않았나 하는 생각을 하였다. 미국의

홈스 판사가 “재판은 논리가 아니라 경험이다.”라는 말이

진리였음을 느끼기도 했다. 여하튼 지금은 지방적 특유의 “관습

내지 관습법”은 거의 없는 것으로 알고 있다.

또

하나는 70년대 “긴급조치위반” 사건과 관련하여 있었던 일이 있다. 70∙80년에 판사∙검사 생활을 했거나, 변호사 생활을 한 분들은 익히 알고

있을 것이다. 아니 그 외의 60∙90년 등의 년대에 법조인 생활을 하던 분도 들어서 알고 있을 것이다. 강모

변호사가 법정에서 “내가 젊었다면, 여러분과 같이 피고인석에

있고 싶다.”고 발언한 것이 법정모욕죄로 유죄 판결을 받아 실형을 산 일이 있다. 지면 관계상 이상 2건을 개요적으로 보았으나, 법정 모욕죄에 관하여 내가 들은 사건들은 더 있으나, 지면 관계상

생략한다.

위에서

말한 바와 같이 “법정모욕죄”는 사실 판단∙법적 문제가 아니라, “재판관의 인격∙재판정의 신성문제”가 보통이다. 이는 재판관들의 “인내문제”이고, “재판정의 권위” 문제라는 것이 내 생각이다. 물론 양자 모두 존중되어야 한다. 그러나 재판관이 피고인의 억울한

심정에서 나오는 이성을 잃는 발언을 모두 법정모욕으로 의율하는 것은 지나치게 권위적이라고 보면 내가 잘못 분석하는 것일까. 고등법원장을 지내고 작고한 K군이 나에게 들려준 말이 있다. “재판 당사자들에게 야단치고 싶지만, 참는 경우가 많다.”고 하였다. 법정모욕죄의 구성이 감정상 인내심이 없어서가 아니기를

바란다.

[저작권자ⓒ 피앤피뉴스. 무단전재-재배포 금지]