▲ 최낙준 변호사(백준법률사무소)

1. 들어가며

안녕하세요. 최낙준 변호사입니다. 필자가 최근 자문회사에서 발생한 안전사고에 대해 법적 검토를 하면서 고령화 사회에서 관리자의 방호조치의무 내지 안전배려의무를 어디까지 인정해야 하는지에 대해 고민한 적이 있습니다.

시설관리자인 회사측이 보통 성인을 기준으로 시설물에 대한 안전조치의무를 마련하고 관리하지만 신체기능이 떨어지는 고령자들에게 예상치 못한 안전사고가 발생한 경우, 피해자인 고령자의 입장에서는 회사(관리자)의 방호조치의무 내지 안전배려의무가 부족했다고 주장하는 것도 무리가 아니지만, 회사측도 억울한 부분이 있는 것이 사실입니다.

필자가 검토했던 사안들은 합의를 통해 해결할 수 있었음에도 결국 소송으로까지 이어졌는데, 위 사례들을 통해 고령화 사회의 안전사고에 대해 사회적 논의가 아직 부족하다는 생각을 지울 수가 없었습니다.

2. 위 안전사고의 사실관계

가. 사례 1. 75세 여성이 00병원에서 입원치료를 받는 남편을 간병하던 중 환자침대 옆에 설치된 보호자침대에 발을 딛고 올라갔으나 보호자침대가 좌우로 흔들리면서 중심을 잃고 약 35cm 높이의 보호자침대에서 떨어져 다친 경우.

사례 2. 80세 여성이 00회사에 방문하기 위해 00회사가 관리하는 건물 내 승강기에 탑승하는 도중에 승강기 문이 닫혔고, 닫히는 승강기 문에 부딪혀 바닥에 쓰러지면서 다친 경우.

나. 위 사례1., 2.의 소송과정에서 피해자인 원고는 회사의 안전배려의무가 부족했다는 사실을 주장한 반면, 회사측인 피고는 통상의 방호조치의무를 다하였을 뿐만 아니라 이 사건 안전사고는 사고발생을 예측할 수 없는 경우에 해당하여 회사에게 관리자로서의 손해배상책임이 발생하지 않는다는 상반된 주장을 했습니다. (실제 소송과정에서는 공작물의 하자 유무는 물론 손해배상책임의 범위와 관련하여 사고와 손해의 인과관계, 과실상계, 일실수입 유무 등도 다투어졌으나, 이에 대해서는 논의하지 않기로 합니다).

3. 사건의 쟁점

가. 일반적으로 소위 ‘안전사고’가 발생한 경우 회사(관리자)의 손해배상책임 발생 유무는 관리자가 공작물의 설치·보존자로서 방호조치의무를 다했는지, 안전배려의무(보호의무)를 다했는지 등을 검토해야 합니다.

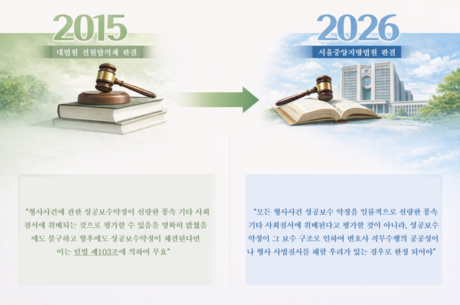

나. 방호조치의무와 관련하여, 대법원은 “민법 제758조 제1항에서 말하는 ‘공작물 설치·보존상의 하자’라 함은 공작물이 그 용도에 따라 통상 갖추어야 할 안전성을 갖추지 못한 상태에 있음을 말하는 것으로서, 이와 같은 안전성의 구비 여부를 판단함에 있어서는 당해 공작물의 설치·보존자가 그 공작물의 위험성에 비례하여 사회통념상 일반적으로 요구되는 정도의 방호조치 의무를 다하였는지의 여부를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2010. 2. 11. 선고 2008다61615 판결).”, “민법 제758조의 공작물의 하자란 그 용도에 따라 통상 갖추어야 할 안전성이 없는 것을 의미하고, 여기에서 본래 갖추어야 할 안전성은 공작물 자체만의 용도에 한정된 안전성만이 아니라 공작물 현실적으로 설치되어 사용되고 있는 상황에서 요구되는 안전성을 뜻한다(대법원 2017. 8. 29. 선고 2017다227103 판결).”라고 하여 방호조치의무의 기준을 제시한 바 있습니다.

안전조치의무와 관련하여, 대법원은 안전조치의무는 당사자간 계약에 수반되는 신의칙상의 부수적 의무로서 인정되는 것으로 계약을 이행하는 과정에서 상대방의 생명·신체·건강을 해치는 일이 없도록 필요한 조치를 강구해야 할 의무라고 보고 있고(대법원 2006. 9. 28. 선고 2004다44506 판결 참조), 이와 관련해서는 하급법원에서는 “안전배려의무 내지 보호의무는 사고 발생의 위험성에 대한 안전배려의 필요성이 있어 인정되는 것이기 때문에 사고의 발생을 예측할 수 없는 경우 즉 결과 발생의 예견가능성이 없는 사고에 대해서는 안전배려의무 내지 보호의무를 인정할 수는 없으므로 안전배려의무 내비 보호의무위반을 이유로 사용자에게 손해배상책임을 인정하기 위해서는 특별한 사정이 없는 한 그 사고가 피용자의 업무와 관련성을 가지고 있을 뿐 아니라 또한 그 사고가 통상 발생할 수 있다고 하는 것이 예측되거나 예측될 수 있는 경우라야 할 것이다."라고 판시한 바 있습니다.

즉, 방호조치의무는 공작물의 위험성에 비례하여 사회통념상 일반적으로 요구되는 정도를 기준으로 하고, 안전배려의무는 그 사고가 통상 발생할 수 있다는 것이 예측되거나 예측될 수 있는 경우를 전제로 한다는 점에서, 과연 사례1., 2.와 같이 보통 성인이라면 발생하지 않았을 고령자의 안전사고에도 위 기준과 전제가 동일하게 적용될 수 있는지는 생각해 보아야 할 문제인 것입니다.

4. 소송경과

가. 위 사례 1.의 경우, 1심 법원은 00병원이 안전배려의무를 다하였다고 보았지만, 항소심 법원은 00병원은 환자보호자용 침대의 사용방법에 대해 충분히 알려주지 않았다는 이유로 안전배려의무 위반을 인정하였습니다. 다만 위 항소심 법원이 이 사건 위자료 금액을 50만원으로 인정했고, 일반적으로 법원은 ‘위자료 배상’을 통해 사건의 구체적 타당성을 도모한다는 점을 고려한다면, 항소심 역시 이 사건 안전사고가 통상 성인을 기준으로 볼 때 예측할 수 없는 사고에 가깝다고 평가했던 것은 아닌지 생각해 볼 수 있습니다.

나. 위 사례 2.의 경우, 재판 과정에서 00회사는「승강기 시설 안전관리법」을 준수하였고, 승강기의 ‘문닫힘 안전장치’로 인해 이용자가 엘리베이터의 닫히는 문에 부딪치게 되면 문은 자동적으로 반전하여 열리도록 되어 있고, 이 때 닫히는 문의 운동에너지는 일반인이 쓰러질 정도의 힘이 아니라는 사실을 주장했지만, 법원은 ‘문닫힘 안전장치’가 관련법규 기준에는 충족할 수 있지만 고령자 보호에는 부족하다는 이유로 00회사의 손해배상책임을 인정하였습니다. 00회사가 위 1심 판결에 대해 항소하지 않아 위 판결은 그대로 확정되었지만, 만약 항소하였다면 위 1심 판결이 유지되었을지는 의문이기도 합니다.

다. 위 사례1., 2.에 대한 재판 결과만을 놓고 보면, 법원이 시설관리자에게 고령자에 대한 특별한 방호조치의무 내지 안전배려의무를 인정했다고 볼 수는 없지만, 사건의 특수성을 감안하여 고령자 입장을 어느 정도 배려한 결과였다고 생각됩니다.

5. 마무리하며

가. 우리가 고령화 사회에 진입한 이상, 고령자의 안전사고는 더욱 빈발할 것입니다. 특히 보통 성인이라면 발생하지 않았을 안전사고가 고령자에게 발생할 경우, 그 위험부담을 관리자나 고령자 중 누가 부담할 것인지, 여전히 위험관리 기준을 보통 성인으로 할 것인지 등에 대해서는 사회적 논의가 필요한 시점이라고 판단됩니다.

나. 예를 들어 ‘승강기’는 이용자가 승강기의 닫히는 문에 부딪치게 되면 문은 자동적으로 반전하여 열리는데, 이 때 닫히는 문의 운동에너지는 보통 성인이 쓰러지지 않을 정도의 힘으로 설정되어 있습니다. 고령화시대에 대비한다면 승강기 문의 운동에너지를 고령 노인이 쓰러지지 않을 정도의 힘으로 변경해야 하지만 구형 승강기는 문의 운동에너지 변경에 한계가 있어 구형 승강기를 신형 승강기로 교체해야 하는 문제가 발생할 수도 있습니다. 비용부담의 문제로 연결되는데, 결국 사회적 논의가 필요한 이유이기도 합니다. 감사합니다.

[저작권자ⓒ 피앤피뉴스. 무단전재-재배포 금지]