우리의 역사를 보면 다른 나라에 비해서 훨씬 많은 민란 내지 대중운동이 발생했던 나라이다. 그래서인지 “깡패와의 전쟁”, “투기와의 전쟁” 같은 용어가 자주 쓰인다. 물론 이는 사람을 더 많이 살상해야 하는 6.25와 같은 전쟁이 아닌 반사회악의 강력한 억제정책의 시행을 들고 나올 때, 쓰이는 말이다.

한때 토지 투기가 극성을 부렸으나, 아파트 투기는 1970년대 아파트 역사가 시작되어 50년 이상 일반 물가상승을 웃도는 가격상승은 지속되어 왔다. 지금 70·80대 이상 연령대의 사람들은 1978년 전후, 1988년 전후, 2002년 전후 아파트 값의 폭등을 잘 알고 있고, 정부도 그 상황을 억제하고자 노력해 왔다.

그러나 ‘자유자본주의 시장원리’를 좀먹는 사회의 병으로 안착(?)되고 말았다. 아파트 투기로 인하여 발생하는 파급적 악영향은 수 없이 많지만 여섯 가지로 요약하면, ①타 물가 상승의 요인이 되고 ②임금인상을 무력화 시키고, ③근로의욕을 약화시키고 ④빈익빈 부익부를 심화시키고 ⑤내 집 마련의 기회를 박탈해가고 ⑥포괄적으로 말하면 사회 갈등을 조장시킨다.

공산주의·사회주의자들의 선동적 표현을 빌리면 상층사회(양반층)가 하층민(서민층)을 못살게 구는 ‘시장경제원리’의 최대 결함의 하나인 것이다. 미국 등의 선진 국가에서 투기는 제도적으로 못하게 되어 있고, 그것이 정착되어 투기 심리가 전염병으로 확산되어 있지는 않다.

폐일언하고, 이 투기의 주된 원인을 경제원리 측면에서 살펴보고, 그 대책을 생각해보기로 한다. 왜 투기가 발붙이느냐에 대하여는 다방면에서 여러 가지로 분석한다. 나는 강남투기가 극성을 부리는 이유로 ①이곳에 문화시설이 집중되어 있고 ②좋은 학교들이 밀집되어 있고 ③상권이 형성되어 있고 ④부자들이 살기 편한 고층아파트가 많은 것 등이 이유가 되겠으나 가장 큰 것은 강남에 살면 집값 상승폭이 커서 돈을 많이 벌 수 있다는 점일 것이다.

신문 보도에 의하면 몇 개월 사이에 아파트 값이 50% 이상 상승했다니 직장에 다니면 무슨 소용이 있고, 장사를 해서 돈을 벌려 하면 바보짓이다. 돈 가진 사람이, 아니 돈을 빌려서라도 아파트 투기를 하면 놀라울 만큼 돈을 버는 길이 있는데 이것을 외면하면 제대로 적응하지 못하는 사람이 된다. 위에서 말한 아파트 투기로 인한 가격의 폭등은 경제적으로 사회적으로 악영향을 가져온다면, 그 행위를 못하게 하는 정책·제도가 나와야 한다. 그래서 정부는 “전쟁”이라는 표현까지 써가며 연일 각종 대책을 쏟아내고 있다.

그러나 어부가 아무리 정교·정치한 그물을 만들어도 미꾸라지는 교묘히 빠져나가듯 ‘강남불패’를 부르며 투기는 극성을 부리고 있다. 여기서 모든 정책에 대한 비판을 모두 검토하기에는 지면의 제약상 허용되지 않는다. 세 가지만 검토하기로 한다.

첫째, 신문은 함부로 떠들지 말라. “부동산 고난의 행군”이라는 글에서 보듯이 대안 없이 시장경제원리나 들고 나오는 것은 ‘투기 방조범’이다.

둘째, 베로(R.Barro) 교수가 문제해결을 위하여 공급을 늘려야 한다는 주장은 일면의 타당성이 있으나, 그것은 상당히 장기정책이고, 다시 강남 집산을 야기시킬 수 있어, 신중을 요한다. 강남에 살기를 원하는 공기가 팽배해 있는 상황에서 강남에 아파트를 많이 건축하여 강남으로 이사 오는 것이 쉬워지면 강남확대는 저절로 이루어지고, 그것은 다시 아파트 값을 상승시키고, 문화집산을 촉진시킨다.

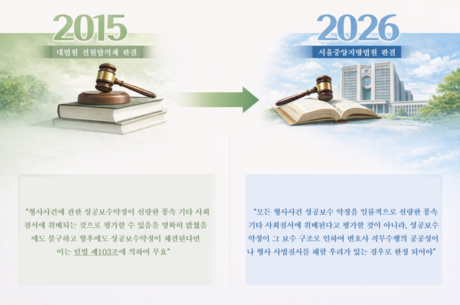

셋째, 툭하면 헌법위반이다. 헌법소원의 대상이라 하면서 ‘강력한 정책’에 제동을 건다. 헌법의 기본정신은 사람들을 행복하게 살게 하는 것이다. 시장경제 등 자유자본주의 원리는 수단이지 그 자체가 목적이 아니다. 인간의 삶을 행복하게 하고, 경제질서를 유지하기 위해서는 개인의 이기심을 조정할 필요가 있다. 그것이 곧 국가·정부의 존재 이유다.

투기를 근절하는 당위성에 찬성한다면 ‘형식적 헌법원리’에 반한다는 주장을 함부로 하지 말라. 투기는 정상적인 시장원리를 파괴하는 행위임에도 불구하고 투기단속을 시장 메커니즘에 손상을 주는 것이라고 주장하는 논리는 궤변(?)이다. 차제에 정부에 부탁하고 싶은 것은 과거와 같이 실기하지 말고, 항상 긴장하여 시장을 모니터링 하라는 것이다. 헌법은 국민을 위하여 존재하는 것이지, “존재 그 자체”를 위하여 있는 것은 아니라는 점을 다시 강조한다.

[저작권자ⓒ 피앤피뉴스. 무단전재-재배포 금지]