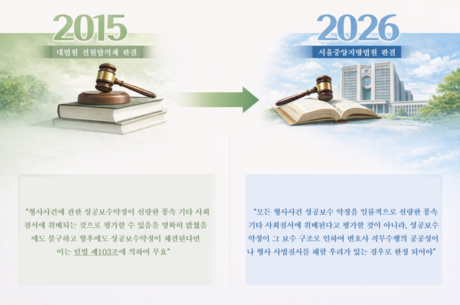

- 대법원 2007. 9. 28. 선고 2007도606 전원합의체 판결 -

1. 이 사건의 사실관계 및 재판의 경과

A는 대학 설립 추진을 빙자하여 투자자 B에게 대학 설립을 위한 학교부지 가운데 상가 및 택지로 조성될 부지 중 일부를 분양해주겠다고 약정하고 B로부터 3회에 걸쳐 개발비 명목으로 6억 원을 교부받았다. 그러나 대학 설립을 위한 재원이 마련되지 않아 학교 설립이 무산될 위기에 처하게 되자 B는 A에게 자신이 투자한 6억 원의 반환을 수차례 요구하였으나 A로부터 투자금 6억 원을 전혀 반환받지 못했다. 그러자 B는 경찰서 정보보안과 소속 경찰공무원인 甲에게 6억 원을 반환받을 수 있도록 도와달라고 부탁하였다.

이를 승낙한 甲은 그 자리에서 A에게 전화를 걸어 “나는 C경찰서 정보과에 근무하는 형사 甲이다. B가 집안 동생인데 돈을 언제까지 해줄 것이냐, 빨리 안 해주면 상부에 보고하여 문제를 삼겠다”라고 말하였다. 甲은 협박죄로 기소되었다. 이 사건 항소심 공판절차에서 A는 甲의 전화가 전혀 두렵지 않았었다고 증언했다. 항소심 법원은 甲에게 협박죄의 기수범을 인정하였고(대구지방법원 2006. 12. 28. 선고 2006노2627 판결), 甲은 이에 불복, 상고하였다.

이 사안에서는 A의 항소심 증언과 같이 협박의 상대방이 해악의 고지를 통하여 현실적으로 공포심을 느끼지 않은 경우를 협박죄의 미수범으로 볼 것인지 구성요건이 충족되었다고 보아 기수범으로 볼 것인지 여부가 쟁점이 되었다.

2. 대법원 판결요지(상고 기각)

[다수의견] (가) 협박죄가 성립하려면 고지된 해악의 내용이 행위자와 상대방의 성향, 고지 당시의 주변 상황, 행위자와 상대방 사이의 친숙의 정도 및 지위 등의 상호관계, 제3자에 의한 해악을 고지한 경우에는 그에 포함되거나 암시된 제3자와 행위자 사이의 관계 등 행위 전후의 여러 사정을 종합하여 볼 때에 일반적으로 사람으로 하여금 공포심을 일으키게 하기에 충분한 것이어야 하지만, 상대방이 그에 의하여 현실적으로 공포심을 일으킬 것까지 요구하는 것은 아니며, 그와 같은 정도의 해악을 고지함으로써 상대방이 그 의미를 인식한 이상, 상대방이 현실적으로 공포심을 일으켰는지 여부와 관계없이 그로써 구성요건은 충족되어 협박죄의 기수에 이르는 것으로 해석하여야 한다.

(나) 결국, 협박죄는 사람의 의사결정의 자유를 보호법익으로 하는 위험범이라 봄이 상당하고, 협박죄의 미수범 처벌조항은 해악의 고지가 현실적으로 상대방에게 도달하지 아니한 경우나, 도달은 하였으나 상대방이 이를 지각하지 못하였거나 고지된 해악의 의미를 인식하지 못한 경우 등에 적용될 뿐이다.

[반대의견] (가) 해악의 고지에 의해 현실적으로 공포심을 일으켰는지 여부나 그 정도는 사람마다 다를 수 있다고 하더라도 이를 판단할 수 없다거나 판단을 위한 객관적인 척도나 기준이 존재하지 않는다고 단정할 것은 아니며, 사람이 현실적으로 공포심을 일으켰는지 여부를 판단할 만한 객관적인 기준 및 개별 사건에서 쌍방의 입증과 그에 의하여 인정되는 구체적인 사정 등을 모두 종합하여, 당해 협박행위로 상대방이 현실적으로 공포심을 일으켰다는 점이 증명된다면 협박죄의 기수에 이르렀다고 인정하고, 이에 대한 증명이 부족하거나 오히려 상대방이 현실적으로 공포심을 일으키지 않았다는 점이 증명된다면 협박죄의 미수에 그친 것으로 인정하면 될 것이다. 기수에 이르렀는지에 대한 의문을 해결하기 어렵다고 하여 모든 경우에 기수범으로 처벌하는 것은 오히려 “의심스러울 때는 피고인의 이익으로”라는 법원칙 등 형사법의 일반원칙과도 부합하지 아니하며 형벌과잉의 우려를 낳을 뿐이다.

(나) 결국, 현행 형법의 협박죄는 침해범으로서 일반적으로 사람으로 하여금 공포심을 일으킬 수 있는 정도의 해악의 고지가 상대방에게 도달하여 상대방이 그 의미를 인식하고 나아가 현실적으로 공포심을 일으켰을 때에 비로소 기수에 이르는 것으로 보아야 한다.

3. 판례 해설

협박죄의 기수시기에 관해서는 침해범설과 위험범설이 대립한다. 침해범설은 형법이 협박죄의 미수범 처벌규정을 두고 있고, 기수범의 성립범위를 가급적 제한할 필요성이 있다는 등의 이유로 피해자가 현실적으로 공포심을 느낀 경우에 협박죄의 기수가 된다는 입장이고, 위험범설은 침해범설에 의하면 피해자의 주관적 사정에 의하여 협박죄의 성립이 좌우된다는 난점이 있으므로 해악의 고지가 상대방에게 도달된 이상 피해자가 현실적으로 공포심을 느끼지 않더라도 협박죄의 기수가 된다는 입장으로서, 위 대상판결의 다수의견은 위험범설의 입장을 따랐다. 피해자의 심약(心弱)의 정도에 따라 기수와 미수가 달라지지 않도록 하기 위해서는 협박죄를 위험범으로 해석하는 것이 타당하다.

다수의견은 협박죄의 미수범이 성립하는 경우로서, ① 해악의 고지가 현실적으로 상대방에게 도달하지 아니한 경우, ② 도달은 하였으나 전혀 지각하지 못한 경우, ③ 고지된 해악의 의미를 상대방이 인식하지 못한 경우를 들고 있다. ③의 경우는 해악의 고지가 도달하여 상대방이 이를 지각하였으나 그 의미를 인식하지 못한 상황으로서, 알아듣지 못하는 외국어 등으로 해악을 고지한 경우가 여기에 해당될 것이다.

[저작권자ⓒ 피앤피뉴스. 무단전재-재배포 금지]