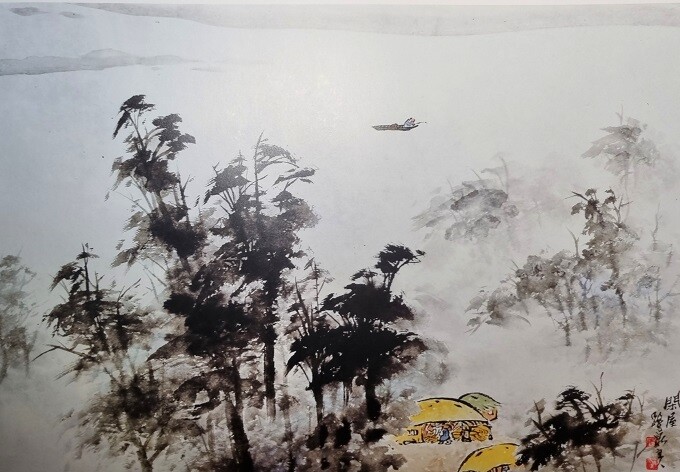

로천 김대규 화백의 <한옥(閑屋)>

오산당(吾山堂)

김 문호

-청량산 육육(六六) 봉을 아는 이는 나와 백구./ 백구야 훤사(喧辭)하랴 못 믿을 손 도화로다./도화야 떨어지지 마라 어주자(漁舟者) 알까 하노라.-

퇴계 선생의 시조로 전합니다. 그럴 리 없다는 주장도 있습니다. 동방의 주자로 숭앙받는 경지와 청량산 경치를 독차지하려는 욕심이 맞물리지 않는다는 겁니다. 그건 그렇잖다는 반론도 있습니다. 자연에의 욕심이야말로 정진의 본질이라 합니다.

오랜만에 청량산을 찾았습니다. 정확하게 말해서 청량사입니다. 연전 ‘워낭소리’라는 영화의 첫 장면에서 노인 부부가 죽은 소의 위령을 위해 대웅전 앞 계단을 숨차게 오르던 바로 그 절입니다.

절 마당 아래 보살의 찻집 ‘바람이 소리를 만나면’의 통유리창가에 앉으면 청량의 가을 속살이 코앞으로 다가섭니다. 정면의 외 청량 축융봉이 벌겋게 타오릅니다. 새털구름 한 자락이 가을을 만나러 내려온 듯, 길게 누운 석성(石城)이 산허리에서 반짝입니다. 홍건족의 난을 피해 온 공민왕 일행이 머물렀다는 곳입니다. 그때 개울을 건너는 노국대장공주를 위해 여인네들이 등을 이어 다리를 만든 것이 오늘 놋다리밟기의 유래라 합니다.

믿기지 않는 설화 위로 쪽빛 하늘이 째지게 밝고 푸릅니다. 활활 타는 것 같으면서 펄펄 끓는 것 같기도 합니다. 끊임없는 광음에 가을마다 죽 그랬겠지요. 그래서 사람들은 푸른 역사(靑史)라고 하는 건지요.

왼쪽의 금탑, 경일봉이 거대한 석순으로 우뚝합니다. 이를 마주하는 오른쪽의 연화, 향로봉은 여태 인간의 발길을 허용하지 않았다는 기백으로 드높습니다. 하나같은 수직 암봉들이 푸른 솔숲을 이고 섰습니다. 죽죽 자란 그루의 표피가 짙붉은 적송, 우리네 금강송입니다. 인근의 원산지 지명을 따서 춘양목이라고도 부르지요. 그러자니 청량의 가을은 수직 암봉들의 성근 단풍이 금강 솔숲과 조화하는 풍경입니다.

절의 진산으로 둘러선 자소, 탁필, 연적, 자란의 봉우리들이 좌청룡 우백호와 어깨를 짜고 에워싼 청량은 한 송이 우람한 꽃의 형상입니다. 그러나 꽃잎을 셀 수는 없습니다. 소위 열두 거봉들이 저마다 크고 작은 식솔들을 품어 안았거든요. 셀 때마다 꽃잎의 수가 다른 연꽃에 흡사합니다. 바로 그 꽃의 꽃술 자리에 청량사가 있고, 절을 왼쪽으로 살짝 비켜 내린 씨방의 혈(穴)에 청량정사(淸凉精舍)가 있습니다.

퇴계 선생이 제자들과 자주 올라와서 청량의 산 기운을 쐬던 곳입니다. 김 성일, 유 성룡 같은 인제들이 다 이곳의 제자들이랍니다. 전면 다섯 칸, 측면 두 칸의 맞배지붕 기와집이 옛 선비의 그것처럼 단아한 자태입니다. 정사의 담 벽에 붙은 ‘산 꾼의 집’ 또한 지난날의 싸리울 모옥(茅屋) 그대로입니다.

청량정사의 옛 이름이 ‘오산당’이었습니다. 그 시절에 산행을 함께했던 지인이 내게 한문 현판의 뜻을 묻기에 ‘내 산에 지은 내 집’이라는 것밖에 모르겠다고 했더니 이곳 산 꾼의 집 주인이 거들고 나서더군요. 청량사와 퇴계종택이 청량산의 소유권을 두고 다툰 일이 있었답니다. 절에서는 천 년도 넘게 자기들이 점유했다는 주장이었고, 종택에서는 선조 임금이 퇴계 선생에게 하사했다는 변론이었습니다. 그러자 선현들의 위업을 섬기기에 남달랐던 박 정희 대통령이 종택의 손을 들어주었답니다. 선생만 한 어른이 근거 없이 당호를 잡았겠느냐면서 말입니다.

오산당의 현판을 두고도 퇴계 선생의 욕심(?)이라 할 수 있을 런지요. 제수 받는 관직마다 바쁘게 내던지며 이곳으로 칩거한 행적으로 봐서 그럴 리는 없을 것 같습니다. 어쩌면 후세의 분쟁을 짐작하면서 예비한 비보의 일환이었을까요.

정사의 왼쪽 산허리는 설총과 함께 신라의 3대 석학이라는 두 어른의 흔적입니다. 명필 김 생의 바위굴을 지나 금탑봉의 중허리를 돌다 보면 하늘로 붕 뜬 것 같은 바위 터널이 풍혈대입니다. 고은 최 치원 선생이 바람을 쐬면서 명상을 하고 휴식을 취하던 곳이지요. 그리고는 아직도 물이 솟는 고은샘과 치원암의 옛터입니다.

퇴계 선생이 고운 선현을 남다르게 흠모한 것 같습니다. 남쪽 바닷가에서 읊은 월영대(月影臺)라는 한시가 있거든요.

-푸른 바닷가 기암노송은 옛 모습 그대론데/고운 선생의 자취는 어디로 흩어졌느냐/지금은 높은 대에 달빛만 교교하지만/선생의 옛 정신은 내게 전해오네-

퇴계 선생이 이곳에서 지었다는 도산12곡이 이에 흡사합니다. ‘고인을 못 뵈어도 녀던 길 앞에 있네.’라는 구절이지요. 그렇다면 여기 청량정사는 신라의 큰 어른들을 위시한 퇴계 선생과 그를 숭앙하던 선비들의 정신이 서린 곳인지요. 그래서 선생께선 오산당이란 현판이 다소 구차스럽더라도 이곳만은 지키고 싶었던 것일까요.

렌, 남에게는 하지 못할 말로, 오산당의 ‘吾’자를 ‘글 읽는 소리’라는 훈으로 보면 어떨 런지요. 한문 문장에서 흔히 그러듯, 맞이한다는 뜻의 ‘俉’자나 깨닫고 해탈한다는 의미를 가진 ‘悟’자의 대용이라면 또 어떻겠습니까. 그런다고 제비 참새 나부랭이가 붕새의 한 뜻을 짐작할 리야 만무하겠지만 말입니다.

청량산과의 첫 대면은 고등학교 1학년 때였습니다. 사춘기의 갈증과 그로 인한 일탈의 충동이었겠지요. 그때는 교통 전반이 불편해서 길은 멀고 산은 깊었습니다. 어느덧 세상에 나온 내가 항해를 하고 객지생활에 골몰하던 시절에도 죽 그랬습니다.

첩첩산중에 사람의 훈기라곤 이곳 ‘산 꾼의 집’이 유일했지요. 나보다 두어 살 연장인 주인이 직접 채취하고 달인 약초차로 산객들을 대접하면서 달마도를 그리던 곳입니다. 중학생 때 소풍 왔다가 산이 좋은 나머지 주지스님을 찾아가서 머리를 깎아 달라고 조르고 쫓겨난 사연이라 했습니다. 결국은 자식들 모두 추성시키고 가업은 배필에게 넘기면서 인연의 굴레를 찾아든 자연인(?)이었지요.

그와의 안면과 함께 빈번해진 나의 산행에 동행했던 어느 시인은 목월 선생의 ‘청 노루’를 이곳에서 읊기도 했지요. ‘먼 산 청운사(청량사) 낡은 기와집/산은 자하산(자소봉) 봄눈 녹으면/느릅나무 속잎 트는 열두 구비(육육봉)를’ 하면서 말입니다. 목월 같은 시인도 눈빛 푸른 옛 선비들의 향기를 찾아 이곳을 다녔던 지요.

코로나의 유폐에 이은 수삼 년 만에 찾아온 ‘산 꾼의 집’ 주인이 바뀌었습니다. 옛 주인은 거처를 하늘로 옮겼다면서, 초면의 잘 생긴 시인이 자신의 시집 더미와 함께 지난 주인의 모습으로 앉았습니다. 누군들 변하고 바뀌지 않았겠습니까. 종전까지만 해도 하늘다리 건너편의 의상봉까지 오르내리면서 등산로 한 자락 빼먹지 않던 일행이지만, 오늘은 보조다리 하나씩을 둘러 짚고도 여기서 하산이네요.

렌, 앞으로 한 10년, 아니 그 절반만이라도, 세사에 젖는 심신을 이곳에서 말려 갈 수 있다면 정말 좋겠습니다. 이 또한 가당찮은 욕심이겠지요. 퇴계 선생이 민초들을 위해 한글로 썼다는 도산12곡 중 후6곡 제3수가 노을빛 나이에 새삼 절절합니다.

당시에 녀던 길을 몇 해를 버려두고

어디 가 다니다가 이제야 돌아온고.

이제야 돌아오나니 년 데 마음 말리라.

[저작권자ⓒ 피앤피뉴스. 무단전재-재배포 금지]