|

영남알프스의 억새꽃 잔치가 볼 만하다기에 내려왔습니다. 아홉 봉우리들이 엮는 황금빛 평원의 순백 꽃물결이 장관이었습니다. 쪽빛 하늘의 구름송이들도 환하게 피어나면서 내가 마치 대양의 물굽이 위로 두둥실 뜬 기분입니다. 그러면서 어렵사리 짬 내기를 잘했다는 안도입니다. 그러나 바로 올라가기에는 미흡해서 하루를 더 늘려 잡았습니다. 코로나의 괴질에 묶여 지낸 3년 여에 첫 가을구경이잖아요.

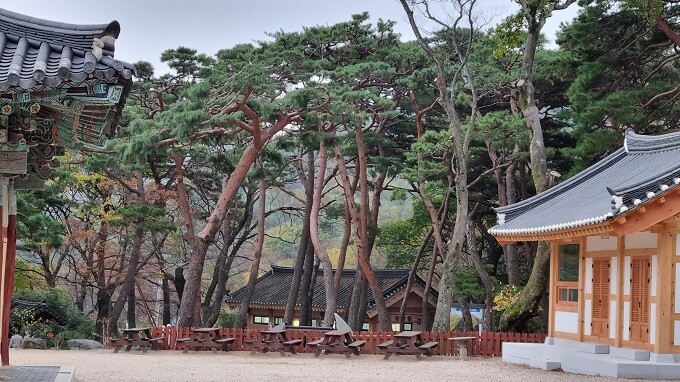

혜공(惠空)이라는 스님이 이 절에서 만년을 지냈답니다. 술에 취하면 삼태기를 짊어진 채, 지게목발을 두드리며 춤추고 노래하면서 여염거리를 활보한다고 해서 부궤화상(負簣和尙)이라는 별명을 가진 스님이었지요. 그것 말고도 가끔 우물 속에서 20여 일을 지내고 나오면서도 옷에는 물기가 없었다는 둥, 마을 사람들이 산에 올라갔다가 그의 시체에 구더기가 쓴 것을 보고 내려왔는데 그는 여전히 춤추고 노래하며 돌아다니더라는 등의 기행으로 소문난 괴짜스님이었지요.

<포항 보경사>

원효대사가 자주 이 절을 찾아와서 며칠씩 머물러 가곤 했답니다. 수많은 불서의 경(經)과 논(論)에 대한 주해서를 찬술하면서 묻고 논의 하는 등, 혜공스님의 도움이 긴요했던 것이지요. 그러면서 막상막하 괴벽의 기행을 펼치곤 했고요. 하루는 절 아래 냇가에서 물고기와 새우(魚蝦)를 잡아먹은 다음 너럭바위 위에다 대변을 보고는 신통력을 다투었답니다. 물론 술에 취해서였겠지요. 불교에서 영물로 받드는 물고기를 살생한데다 산문의 금물인 훈채(葷菜)양념으로 매운탕을 끓였으니 자기들끼리 현수(玄水) 또는 곡차(穀茶)로 에두르는 술쯤이야 말할 나위나 있었겠습니까.

각자 자신의 배설물 덩어리를 물속에 던졌는데 물고기는 한 마리만 살아나서 헤엄쳤답니다. 그러자, 서로 자신의 분비물에서 나왔다면서 “내 고기(吾魚)”라고 양보 없이 우겨댔다고 합니다. 그런 연유로 절 이름이 그렇게 바뀌었다니 어처구니없다 못해 허탈하기 짝이 없습니다.

오어사보다 조금 뒤에 비슷한 이름으로 창건된 절이 인근에 있긴 합니다. 동쪽 바닷가에 수려한 산 하나가 우뚝 솟았는데 그 산 꼭대기에는 사철 마르지 않는 금빛 우물이 있어서, 범천(梵天)에서 내려온 금고기들이 산다는 금정산(金井山)의 범어사(梵魚寺)입니다. 둘 다 물고기를 내세운 절 이름이긴 하지만 그 품위는 천양지차라고 하겠습니다. 저쪽이 부처님의 하늘에서 오색구름을 타고 내려온 금빛 영물인 반면, 이쪽은 주정뱅이 스님들의 배설물에서 나온 소위 가재 붕어였으니 말입니다. 멀쩡한 스님들이 파계의 경계를 넘어도 한참 넘은 깽판을 친 것이었지요.

그러고도 오어사가 문을 닫지 않았다는 사실이 의아합니다. 도리어 장족의 발전을 거듭하면서 이들 두 스님 외에 의상, 자장까지, 신라의 4대 조사(祖師)들이 두루 거쳐 간 대 가람으로 승격했다니 더욱 모를 일입니다. 더구나 이들이 주창한 세속오계로 화랑도가 양성되면서 삼국통일을 목전에 둔 신라의 국세가 최성기를 구가했다니 정녕 불가사의라 아니 할 수 없습니다. 주변의 산천까지도 당시의 미담(?)으로 도배했습니다. 스님들이 살생을 자행하던 개울은 오어천, 대웅전의 안산으로 앉은 봉우리는 운재산(雲梯山)이란 이름입니다. 두 스님이 구름 사닥다리를 타고 오르내리면서 교유했다는 신화(?)를 높지 않은 산봉에다 그려 넣은 것이지요. 병풍처럼 둘러선 암벽의 성근 가을꽃이 곱습니다.

그때 스님들은 자신들도 여염의 대중에 다를 바 없음을 내보이면서, 부처의 가르침(佛敎)에 대한 친밀감을 더하기 위해 금기를 넘는 기행까지도 저질렀던 것일까요? 당시의 민초들 또한 스님들의 그만한 충심쯤은 너끈히 알아채고 우러를 만큼 넉넉했고요. 그렇다면 그로부터 천오백여 년을 지낸 오늘의 우리들은 어떻습니까. 뭐라도 조금은 나아진 것입니까, 아니면 더욱 각박해지면서 뒷걸음을 한 것인지요.

소위 선량(選良)이란 이름의 정치 지도자들이 자기네 전당에서 벌인 이전투구가 가관입니다. 민주주의의 원산지를 견학하기 위에 수학여행 온 초등학생들이 지켜보는 중의 작태였다니 듣는 내가 얼굴이 뜨거워집니다. 여비며 시간을 쪼개며 어렵사리 나선 아이들의 서울행차였을 텐데 말입니다.

어쩌면 그곳 민의의 전당 주인들도 민주주의의 진면목을 내보이기 위한 고육지책으로 그랬던 것일까요. 그만한 난장판을 치르면서도 최선을 도출해내는 것이 민주주의의 원리요 요체라면서 말이지요. 하긴 오늘의 세상이며 국민들의 욕구가 오어사 시절의 그것들과는 비교도 되지 않을 만큼 복잡다단하기도 할 것이니 말입니다.

렌! 그렇다면 우리들의 세상도 조금씩은 나아지는 것입니까. 눈물이 나도록 찬란한 이 가을에 제발 좀 그랬으면 좋겠습니다. 내내 건안하소서.

김문호

한국해양대 졸업

피앤피뉴스 / 피앤피뉴스 gosiweek@gmail.com

[저작권자ⓒ 피앤피뉴스. 무단전재-재배포 금지]