『폭풍의 언덕』이 말하는 불멸의 사랑(2)

오대혁(시인, 문화비평가)

|

소설 『폭풍의 언덕』을 원작으로 한 영화는 9작품이 제작되었다. 이 영화들은 원작을 그대로 재현하기보다는 다양한 수용 양상을 보여준다. 맨 처음 제작된 작품은 A.V. 브램블(Bramble) 감독의 『Wuthering Heights』(1920)라고 하는데, 현재 단 한 벌의 프린트도 남아 있지 않아 그 실상을 확인하기 어렵다. 현재 유튜브를 통해서도 확인할 수 있는 소설 원작 작품으로는 윌리엄 와일러(William Wyler) 감독의 『Wuthering Heights』(1939)이다. 로렌스 올리비에(Laurence Olivier)와 멀 오베른(Merle Oberon)이 열연한 할리우드 영화로, 우리나라에는 1958년 『애정(哀情)』이란 제목으로 개봉되었다.

1939년의 영화는 원작이 보여주는 폭력성을 가능한 한 제거하고 세속적 캐릭터로 변화시켜 대중성과 상업성을 강화시켰다. 원작에서 사랑하지도 않는 이사벨라를 꾀어내 스러시크로스(Thrushcross) 가문의 재산을 탈취하기 위해 캐서린 언쇼와 에드거 사이에서 태아닌 캐시와 아들 린튼을 결혼시키려 하는 따위의 복수는 하지 않는다. 그리고 어린 시절에 자신을 학대한 힌들리의 도박 빚을 갚아버리고 나서 워더링 하이츠를 합법적으로 소유하는 것으로 그려진다. 캐서린은 히스클리프를 사랑하면서도 부유함이나 화려함을 동경하며, 외모 치장에만 관심을 두는 인물로 그려진다. 그러면서 “능동적인 남성상과 수동적인 여성상의 로맨스 이야기가 소비의 은유이자, 영화 소비의 촉진제로 작용”하는 것으로 평가된다. (김진옥, 「브론테의 『워더링 하이츠』 영화 각색과 섹슈얼리티」, 『현대영어영문학』 제61권 2호, 현대영어영문학회, 2017, 29-39쪽)

원작의 배경인 영국이 아니라 멕시코, 한국, 일본, 프랑스 등을 배경으로 다양하게 영화화되었다. 먼저, 루이스 부뉘엘(Luis Bunuel) 감독의 『Wuthering Heights, Abismos de pasión』(1954)는 19세기 멕시코의 황량한 대농장을 배경으로 각색하였다. 안타깝게 작품을 직접 보지 못했는데, 사이트 imdb에 나온 스토리 라인은 등장인물들이 카탈리나(Catalina)와 알레한드로(Alejandro)으로 바뀌었을 뿐 원작에 가깝다. “불가능한 사랑과 썩어 문드러진 증오의 열정이 멕시코의 메마른 대지 위에 펼쳐진다.(The passions of impossible love and corrosive hate play out against Mexico's barren high chaparral.)”라고 하였다.(https://www.imdb.com/title/tt0046675/)

우리나라에서는 백호빈 감독이 1960년에 일종의 번안 영화로 최무룡, 김지미, 윤일봉이 주연의 『폭풍의 언덕』을 제작했다. “창호는 목장의 머슴으로 주인 성환의 딸 혜진을 사랑한다. 하지만 혜진은 다른 남자와 결혼하게 된다. 실연의 쓴잔을 마신 창호는 만주로 가서 많은 돈을 벌어 돌아온다. 그동안 성환은 몰락하여 목장을 팔아야 할 형편에 처하고, 창호는 복수를 위해 그 목장을 사들인다. 그는 결국 혜진을 품에 안지만 그녀는 병으로 숨진다.” (한국영상자료원에 나온 줄거리이다.(https://www.kmdb.or.kr/db/kor/detail/movie/K/00607))라는 시놉시스에서 보는 것처럼 소설의 앞부분을 중심으로 각색한 작품이다. 와일러의 영화가 1954년에 개봉되고, 이 영화를 원작 삼아서 제작된 일종의 번안 영화다. 그런데 영화 필름은 남아 있지 않으며, 각본과 포스터, 리플릿, 스틸 컷 등을 바탕으로 그 내용을 추리할 수 있을 뿐이다. 각본을 기반으로 살펴보면 (주동운 각색의 『폭풍의 언덕』(한국영상자료원 소장)을 기반으로 백호빈의 영화가 제작되었다.) 영화는 물질에 대한 가치 평가를 높게 드러내면서 최루성 강한 한국식 멜로로 변화시켰음을 엿볼 수 있다.

영국에서 나온 로버트 퓨스트(Robert Fuest) 감독의 『Wuthering Heights』(1970)는 안나 칼더-마샬(Anna Calder-Marshall)과 티모시 달튼(Timothy Dalton)이 주연을 맡은 영화다. 1939년 영화와 마찬가지로 소설의 16장까지만 그려지고, 캐서린 언쇼 린튼의 죽음으로 끝을 맺고 그녀의 딸이나 힌들리의 아들, 히스클리프의 아들 이야기는 생략하는 것으로 나온다. https://en.wikipedia.org/wiki/Wuthering_Heights_(1970_film)

우리나라에서 상영되고, 현재 자세하게 들여다볼 수 있는 작품으로 1992년 피터 코민스키 감독, 줄리엣 비노쉬와 랄프 파인즈 주연의 『폭풍의 언덕(Wutherring Heights)』가 있고, 2011년 안드레아 아놀드 감독, 카야 스코델라리오, 제임스 호손 주연의 『폭풍의 언덕(Wutherring Heights)』이 있다.

1992년 『폭풍의 언덕』은 이전 작품들이 캐서린의 죽음까지만 다루었던 것과는 달리 그녀의 딸이 성년이 되기까지를 모두 다루었다. 줄리엣 비노쉬는 딸로도 출연하고 있다. 원작 소설에서는 ‘아름다운 검은 눈’만 닮았고, 금발의 곱슬머리와 하얀 피부로 린튼가 사람으로 묘사되는데, 영화는 똑같은 모습의 캐서린의 환생으로 그려냄으로써, 히스클리프가 사랑하는 사람을 꼭 빼닮은 딸을 복수의 도구로 이용하는 데서 서사의 혼란이 야기되고 있다. 캐서린 언쇼가 사망한 이후를 다루게 되면서 이전 영화에서 열정적 사랑의 인물로 그려지던 히스클리프가 심한 폭언과 폭행을 일삼는 인물로 그려진다. 히스클리프의 폭력은 소설과 유사한 모습을 보이는데, 결국 어린 캐서린의 유령을 만나고 죽음을 맞이한다. 소설이 죽은 캐서린을 생각하며 사후 세계도 함께 하고자 하는 광기를 보여주는 데 비해 영화는 소설만큼의 강렬함은 보여주지 못한다.

영화가 시작되면서 푸른 망토의 여인이 황야에 있는 폐가로 들어서 내레이션을 하는데, 작가 에밀리 브론테다. “처음 이 집을 발견했을 때 누가 살았을까 궁금했다. 어떤 삶이었을까. 마음속으로 속삭임이 들려왔고, 나는 글을 쓰기 시작했다. 이것은 실제 있었을지도 모르는 이야기이자 내가 상상한 이야기다.”라고 한다. 원작의 넬리와 록우드 등 주변 인물의 이야기로 이루어지던 소설이 이 영화에서는 작가의 상상력이 빚어낸 것이라고 했다. 넬리와 록우드 등이 직접 보거나 전해 들은 이야기를 옮기는 과정에서 빚어지는 혼란을 없애고 서사 전개를 용이하게 하는 효과를 거두게 했다. (박민영, 「『폭풍의 언덕』의 각색과 영화적 변용」, 『국제언어문학』 제39호, 국제어문학회, 2018, 66-71쪽, 참조)

안드레아 아놀드 감독의 『폭풍의 언덕』은 소리 없는 히스클리프의 시선을 일종의 내레에션으로 만들었다. 첫 장면에 낙서가 있는 거친 벽면을 보여준다. 그 낙서를 바라보던 한 남자, 곧 히스클리프가 몸부림친다. 그리고 바람 부는 황야를 바라보며 회상한다. 록우드는 등장하지도 않고 넬리는 등장하지만 소설 속 이야기꾼으로 등장하지 않는다. 온전히 어린 시절 낯선 곳으로 와서 사랑하는 캐서린을 만나 사랑하고, 끝내 연인이 저승으로 떠나자 쓸쓸하게 길을 떠나는 것으로 처리된다. 전체 128분의 러닝타임 가운데 어린 시절이 전체의 절반을 넘고, 이후에도 자주 어린 시절의 회상 장면들이 나온다. 그것은 히스클리프가 시선에 카메라의 초점이 가 있기 때문이다. 어린 시절 경험하는 첫사랑(물론 그것은 야생적인 느낌)이 고스란히 이어지며 증오와 복수의 드라마를 낳는 이유가 되고, 결코 잊을 수 없는 애틋함으로 여생의 삶이 이어짐을 드러내고 있는 것이다. (박민영(위의 논문)은 2011년 아놀드 감독의 영화적 특징으로 히스클리프를 흑인으로 설정한 점, 히스클리프의 시선을 바탕으로 한 1인칭 시점으로 재구성되었다는 점, 영화 대부분이 히스클리프와 캐서린의 유년에 집중된다는 점을 들고 있다.)

지금까지 살펴본바, 영화 『폭풍의 언덕』은 원작이 보여주는 사랑의 문제를 다양한 시선에서 다루고 있음을 알 수 있다. (1998년 데이빗 스키너(David Skynner) 감독의 『폭풍의 언덕(Wuthering Heights)』이 더 있는데, 이 작품은 영국 LWT(London Weekend Television) 프로덕션에서 제작한 3부작 드라마이다.) 원작 소설이 담아낸 복잡다단한 서사에서 서술자를 달리하기도 하고, 소설의 전반부만을 다루기도 하며, 번안 작품들 같은 경우는 소설이나 영화의 서사 구조는 그대로 따다가 자기 나라의 이야기 속에 흥미롭게 녹여내기도 했음을 알 수 있었다.

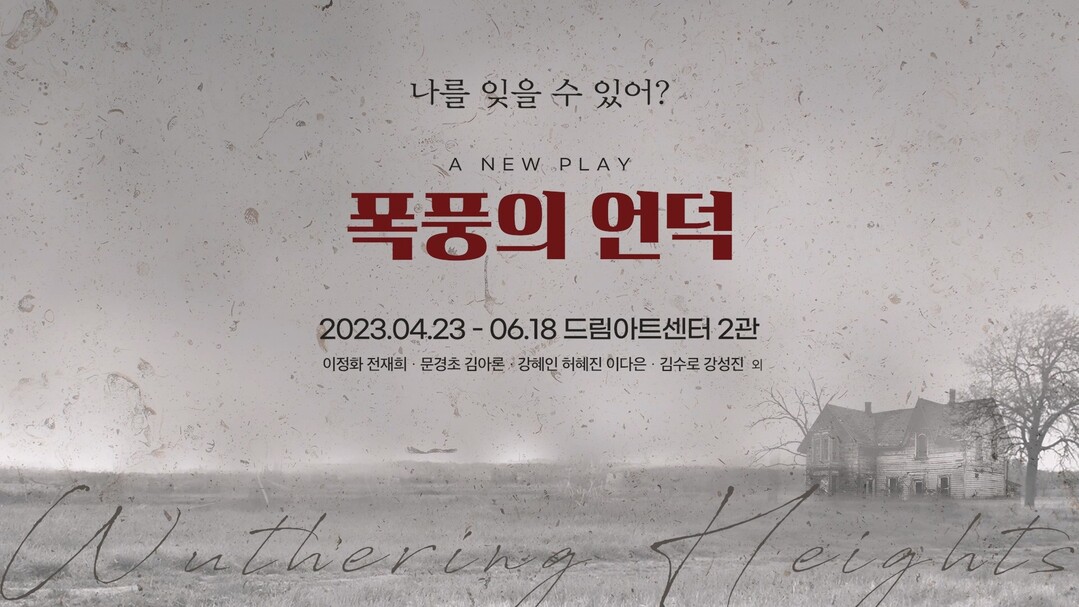

시공간을 넘어서야 하는 연극 연출의 어려움

우리나라에서 소설 『폭풍의 언덕』을 기반으로 한 연극 3편의 작품이 있다. 우선 2008년 송현옥 연출의 『폭풍의 언덕』으로 발레와 연극, 클래식 음악과 접목하여 소설 속 인물들이 보여주는 이중적 자아를 연출했다. 그리고 2015년 ‘극단 배우창고’에서 주혜자 연출로 부산에서 공연된 『폭풍의 언덕』이 있다. 그리고 2021년 초연되고 2023년에 재연된 성종완 각색·연출의 『폭풍의 언덕』이 있다. 뮤지컬도 2020년 (주)엠비제트컴퍼니에서 『히드클리프』를 공연했다. 고선웅·정민선 콤비의 창작 뮤지컬로, 연출은 “남녀 주인공을 통해 사랑의 본질을 이야기하고 싶었다”라고 했다. 미니멀한 무대 디자인, 삼각통 구조물 2개와 회전무대가 전부인 심플한 무대, 영상을 통한 안개 숲과 먹구름, 폭풍이 휘몰아치는 언덕 등을 통해 원작의 어둡고 거친 분위기를 살렸다고 한다. (「지독한 사랑 혹은 집착…히드클리프」(tps://www.nocutnews.co.kr/news/5491834)) 이들 작품에 대한 세세한 연구는 다음 기회로 미루고 최근 연극을 중심으로 필자가 느꼈던 생각들을 적어 본다.

성종완 연출의 연극 『폭풍의 언덕』은 기존의 영화나 연극과 달리 원작에 가장 가까운 구성을 취했다고 할 수 있다. 소설에서 주로 이야기를 들려주는 넬리, 그 이야기를 듣는 록우드가 그대로 등장하여 작품을 이끌고 있다. 따라서 원작에서 보여주는 긴 호흡의 이야기를 두 내레이터를 통해 전달함으로써 사건의 전후 사정을 용의주도하게 이끌어나간다.

1801년 ‘쓰러시 크로스 저택’의 세입자 록우드는 집주인 히스클리프를 만나기 위해 그가 머무는 ‘워더링 하이츠’에 다녀온 뒤 악몽에 시달린다. 그리고 두 집안의 역사에 대해 잘 아는 가정부 넬리로부터 그들의 이야기를 전해 듣는다.

과거 워더링 하이츠의 언쇼 씨는 리버풀에서 한 집시 소년을 네려와 히스클리프라는 이름을 지어주고 편애한다. 아들 힌들리는 자신의 자리를 빼앗은 그를 미워하고, 딸 캐서린은 그의 유일한 친구이자 연인이 되어준다. 언쇼 씨가 죽은 후, 힌들리는 히스클리프를 하인으로 전락시킨 뒤 가혹하게 학대하고, 캐서린은 쓰러시 크로스 저택의 아들 에드거의 청혼을 수락한다. 이에 크게 상심한 히스클리프는 워더링 하이츠를 떠나 자취를 감춘다.

3년 뒤 부자가 되어 돌아온 히스클리프는 자신을 학대하고 버린 워더링 하이츠와 쓰러시 크로스 저택의 사람들을 향해 복수를 시작하는데…(연극 『폭풍의 언덕』 리플릿)

세입자 록우드는 이상한 꿈을 꾸고 캐서린의 일기를 발견한다. 소설과 마찬가지로 주된 서술자인 넬리가 연극 속에서도 사건의 전후 사정을 이야기하게 되면서 대사도 많아지고, 사건을 요약하거나 전후 장면들을 이어주는 역할을 함으로써 연극의 주연과 같은 역할을 하게 된다. 넬리의 내레이터 역할이 중심에 놓이면서 기존의 영화나 연극과는 다른 양상을 빚어내고 있는 것이 틀림없다. 관객과 직접적인 소통을 통해 관객에게 정보를 제공하고 과거에 벌어진 사건을 요약적으로 제시하고, 등장인물의 갈등 양상을 분석하고 평가하는 등의 역할을 넬 리가 하고 있는 것이다. 이는 배우보다 더 중요한 역할을 담당했던 그리스 연극의 ‘코러스(chorus)’와 같은 중요도를 보이는 것이다. 내레이터인 넬리는 복잡하게 얽힌 갈등의 양상을 정리해주면서 관객에게 사건에 대해 객관적 거리를 갖게 하면서 극에 몰입하는 것을 방해한다. (오순모, 「사실주의 연극의 Narrator 연구 - Our Town과 A View from the Bridge의 경우」, 『디지털융복합연구』 제15권 제4호, 한국디지털정책학회, 2017) 관객이 사건에 몰입하여 객관적 성찰을 할 수 있게 한다는 점에서 서사극(敍事劇)의 요소도 갖게 만드는 효과를 만들어 내고 있다. 등장인물들이 과거와 현재를 정신없이 오가며 원작의 내용을 용의주도하게 연결한다. 소설에서 사용된 표현들을 가능한 한 그대로 옮기고, 내레이터 넬리를 계속 내세우면서 사건의 양상을 원작 그대로 드러내려 했다.

그런데 문제는 과거와 현재를 끊임없이 교체하는 가운데 등장인물의 변화는 크게 나타나지 않는다는 점이다. 작품 속 시공간의 교체에 비해 표현되는 인물의 변화는 잘 느낄 수가 없다. 시간이 흘렀다면 열댓 살의 어린 나이의 풋풋한 남녀가 성인이 되고, 나이가 들어 죽음에 도달하는 과정상에서 모습도 목소리 톤도, 억양도 변화하는 게 자연스러운데, 배우들의 연기에서 그것을 느낄 수가 없다. 영화와 같이 시공간적 제약을 넘어서는 배우들의 변화와 같이 연극에서 인물을 세밀하게 묘사하기란 결코 쉬운 일은 아닐 것이다. 그렇지만 세월의 흐름을 드러내고, 그 흐름 속에서 사랑과 증오, 배신, 회한 따위의 심리 변화를 예리하게 드러내는 연기가 필요하다. 폭풍처럼 쏟아지는 대사들 속에서 시간을 느낄 수가 없었다. 여간내기는 결코 감당할 수 없을 만큼의 대사들을 아무런 실수 없이, 그리고 쉼 없이 쏟아내기란 참으로 어려운 일일 것이다. 그런데 원작의 대사들을 모두 쓸어 담아야만 하였을까 하는 생각도 하게 된다. 내레이터를 통한 사건의 압축을 기하고, 가장 흥미롭고 극적인 대사만을 통해 임팩트 있는 장면을 연출하였다면 좋지 않았을까?

현대 연극은 시공간적 제약을 벗어나기 위해 여러 장치를 고안함으로써 표현주의극적인 요소를 지니기 마련이다. 이 연극에서도 무대는 툭 튀어나온 나무들로 이루어지는 회갈색의 벽을 통해 황량하고 거친 폭풍의 언덕을 표현하려 했고, 빠른 장면 전환을 위해 책상과 의자를 끊임없이 움직이면서 공간적 제약을 뛰어넘으려 했다. 의자를 사이에 두고 캐서린과 히스클리프가 놀고, 의자들을 연결하여 언덕을 만들고 그곳을 자유롭게 뛰어다니는 두 인물을 그려내는 등 의자 소품 활용은 독특하고 흥미롭다.

사랑의 감정에서 비롯되는 도파민 분비는 3년을 넘어서지 못한다. 그런데도 사람들은 영원한 사랑을 꿈꾸고, 거기에 목을 매며 어리석고 고통스러운 삶을 살아간다. 『폭풍의 언덕』이 내장한 사랑의 판타지는 기괴하지만 근원적이며 본질적인 문제를 긁어댄다. 그래서 앞에서 살폈던 것처럼 수많은 영화와 연극으로 수용·변용되어 왔으며, 앞으로도 지속적인 재해석·재창작이 텍스트로 기능할 것이다.

피앤피뉴스 / 피앤피뉴스 gosiweek@gmail.com

[저작권자ⓒ 피앤피뉴스. 무단전재-재배포 금지]