인터넷 사용시간 주 평균 20시간, 스마트폰 과의존도 42.6%…10대 4명 중 1명은 위험군

청소년 92%가 고민…가장 많이 의지하는 사람은 ‘친구’

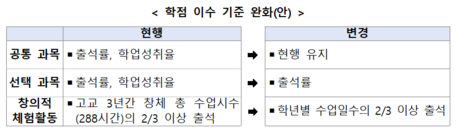

학교는 즐겁지만 사교육은 더 늘어…고졸 74%는 대학 진학

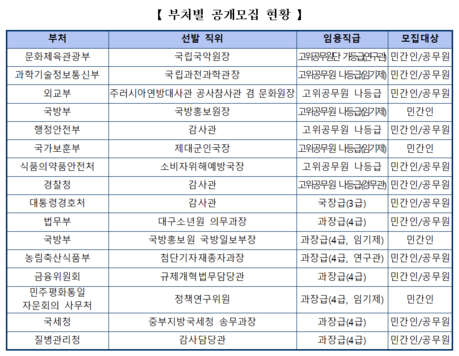

|

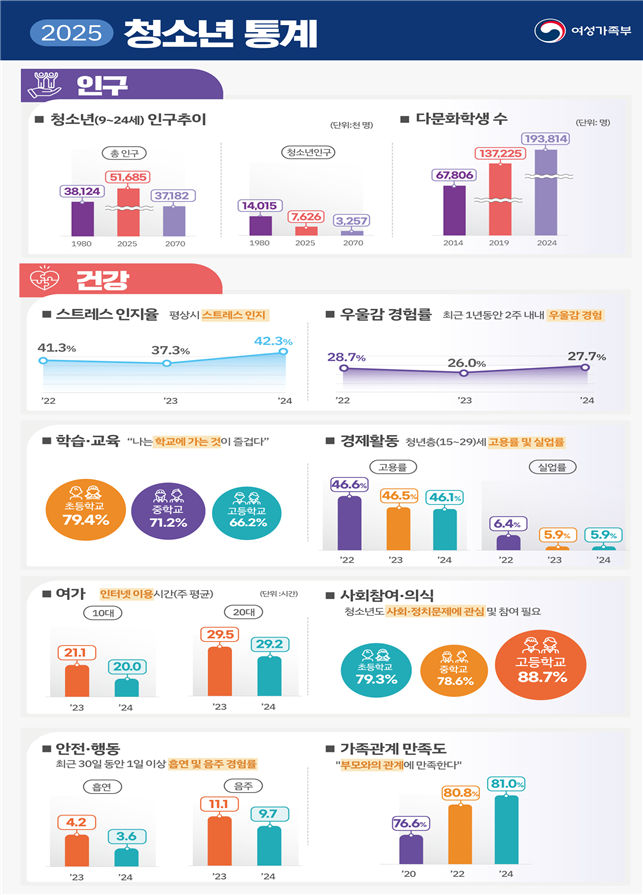

| ▲「2025 청소년 통계」인포그래픽(여성가족부 제공) |

[피앤피뉴스=마성배 기자] 우리나라 청소년 10명 중 9명은 스스로 건강하다고 느끼지만, 실제로는 수면 시간은 줄고 스트레스와 우울감을 호소하는 비율은 높아지고 있는 것으로 나타났다.

여성가족부는 5월 청소년의 달을 맞아 9세~24세 청소년을 대상으로 한 [2025 청소년 통계]를 27일 발표하고, 현재 청소년들이 마주한 삶의 조건과 인식, 활동 전반을 8개 영역, 34개 지표로 분석했다.

이번 통계는 통계청, 교육부, 고용노동부 등 각 부처와 청소년정책연구원이 협력해 작성했으며, 청소년의 인구 현황부터 건강, 교육, 경제활동, 여가, 사회참여, 안전, 관계 등 전방위적 실태를 반영했다.

2025년 현재 우리나라 청소년 인구는 762만6천 명으로 전체 인구의 14.8%를 차지해 전년(15.1%)보다 0.3%포인트 감소했다. 반면 다문화 학생 수는 19만3,814명으로 전년보다 7% 늘어 전체 초·중·고 학생 가운데 3.8%를 차지하며 꾸준한 증가세를 보였다.

청소년의 85.7%는 자신의 신체 건강 상태를 ‘좋다’고 응답했지만, 실제 생활 데이터를 보면 건강에 적신호가 켜진 상황이다. 초등 고학년은 평일 평균 8.7시간, 중학생은 7.2시간, 고등학생은 6시간밖에 자지 못하는 것으로 나타났으며, 전체 평균은 7.3시간이었다.

중·고등학생 중 스트레스를 느끼는 비율은 42.3%로 1년 전보다 5%포인트 높아졌고, 우울감을 경험한 학생도 27.7%로 전년 대비 증가했다. 2023년 청소년 사망 원인 중 1위는 자살(인구 10만명당 11.7명), 그 뒤를 안전사고(3.2명)와 암(2.4명)이 이었다.

학교생활 만족도는 비교적 높은 편이다. 초·중·고등학생의 72.4%는 “학교에 가는 것이 즐겁다”고 응답했다. 하지만 사교육 참여율은 80.0%로 전년보다 1.5%포인트 증가했고, 주당 평균 참여시간도 7.6시간으로 늘었다.

2024년 고등학교 졸업생의 대학 등 상급학교 진학률은 73.6%로 집계됐으며, 대학 졸업 후 취업률은 70.3%였다. 특히 전문대 졸업자의 취업률(72.4%)이 일반대(64.6%)보다 더 높게 나타나 대졸 후 취업시장 흐름의 변화도 확인됐다.

청년층(15~29세)의 고용률은 46.1%로 전년보다 0.4%포인트 낮아졌고, 실업률은 5.9%로 변동이 없었다. 특히 20대 취업자 수는 1년 전보다 12만4천 명 감소해 361만2천 명으로 줄어들었다. 중·고생의 아르바이트 경험률은 5.8%로 전년과 같았으며, 20~24세의 월평균 임금은 249만8천 원으로 1년 전보다 8.6% 상승했다.

10대의 주 평균 인터넷 사용시간은 20.0시간으로, 하루 약 3시간에 해당하며 전년보다 1.1시간 감소했다. 20대는 29.2시간으로 하루 평균 4시간 이상이었다.

초4~고3 학생 기준, 평일 여가 시간은 ‘1~2시간’이 24.1%로 가장 많았고, 이어 2~3시간(22.8%), 3~4시간(16.9%) 순이었다.

초등 고학년~고등학생의 82.1%는 “청소년도 사회문제나 정치에 관심을 갖고 의견을 제시할 필요가 있다”고 응답했다. 또 96.6%는 성별에 관계없이 평등한 권리를 지녀야 한다고 생각하며, 94.2%는 외국인도 동일한 교육 기회를 누려야 한다고 인식하고 있는 것으로 나타났다.

10대 청소년의 36.1%만이 “우리 사회가 안전하다”고 생각했으며, 스마트폰 과의존 위험군 비율은 42.6%로 전년보다 2.5%포인트 증가했다. 한편 흡연률은 3.6%, 음주율은 9.7%로 모두 전년 대비 감소했다.

최근 1년간 가출을 경험한 청소년은 3.0%였고, 이 중 70.2%는 가출 이유로 ‘부모와의 갈등’을 꼽았다.

청소년 92.2%는 고민이 있다고 답했으며, 가장 많은 비율이 고민을 털어놓는 대상은 ‘친구’였다. 가족관계 만족도는 77.6%였고, 78.6%는 ‘나는 가치 있는 사람’이라 느꼈으며, 68.9%는 ‘자신에게 만족한다’고 응답했다.

통계 전체는 여성가족부 누리집(https://www.mogef.go.kr)에서 확인할 수 있다.

피앤피뉴스 / 마성배 기자 gosiweek@gmail.com

[저작권자ⓒ 피앤피뉴스. 무단전재-재배포 금지]